Dieser Text ist die Übersetzung meines ursprünglich auf Englisch erschienenen Interviews mit Robin Nagle – hier geht’s zum Original!

Bei „Getting To Zero“, einer Veranstaltungsserie von Open House New York über Müll in NYC, stellt Gregory Wessner Anfang Mai Robin Nagle vor: An sie denke man als Erste, wenn das Thema “Müll” zur Sprache kommt. Dem kann ich nur zustimmen, das weiß ich genau. Allerdings hatte mein Gedächtnis zuvor schon einmal versagt.

Ich war ganz begeistert, als ich erfuhr, dass die New Yorker Müllabfuhr (DSNY) eine Anthropologin beschäftigt, die außerdem Professorin für Umweltforschung an der NYU ist und obendrein Müllfrau – und darüber auch noch ein wunderbares Buch namens „Picking Up“ geschrieben hat. Damit schoss Robin Nagle sofort auf einen Spitzenplatz meiner Möchte-ich-unbedingt-interviewen-Liste.

Aber dann sind die Listen in meinem Kopf mal wieder durcheinandergewirbelt, und ich habe sie vergessen. Nichts hält ewig, mögt ihr nun denken. Aber genau so, wie Müll nicht aufhört zu existieren, bloß weil ihn jemand vom Straßenrand abgeholt hat (woran ihr im Interview weiter unten noch erinnert werdet), so verschwinden auch Erinnerungen nicht.

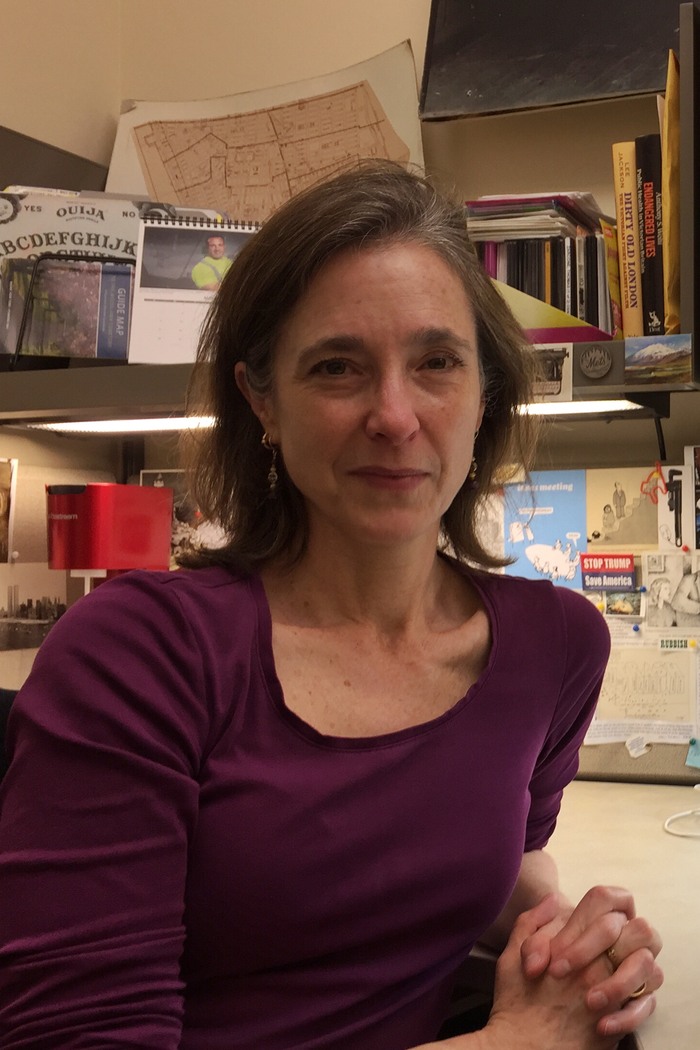

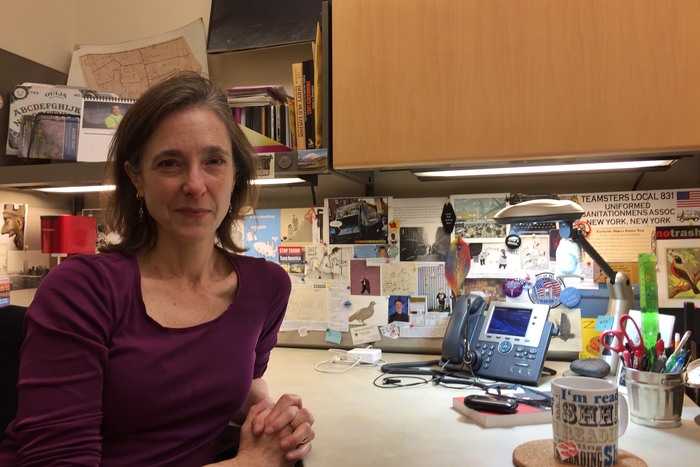

Robin Nagle

Clinical Professor für Anthropologie und Umweltforschung an der NYU,

Haus-Anthropologin des New York Department of Sanitation (der städtischen Müllabfuhr),

geboren in Auburn, NY,

kam 1982 nach NYC,

wohnt derzeit im East Village,

würde gar zu gerne beobachten, wie zukünftige Archäologen eine Toilette ausgraben und sich den Kopf über deren Bedeutung zerbrechen.

Ich saß ganz bescheiden in der U-Bahn, als es mir dämmerte. Die Frau, die bis vor ein paar Sekunden mir gegenüber gesessen hatte, war jemand, mit dem ich wahnsinnig gerne gesprochen hätte! Mir war aufgefallen, dass sie eine grüne Jacke im Stil einer Arbeitsuniform trug, mit aufgesticktem Namen und weiterer Schrift. Den Namen sah ich nicht, aber selbst mit dem flüchtigen Blick, den wir uns in der U-Bahn erlauben, konnte ich klar „anthropolog“ erkennen, der Rest verschwand im Schatten einer Falte.

Ich dachte an eine Modeladenkette namens Anthropologie, und mein Hirn schickte mich auf eine Reise zu einer Arbeitsuniformmodenschau in Paris, wo diese Klamotten Couture waren und ein Vermögen kosteten. Ich begriff, dass das nun wirklich reine Fantasie war, als ich noch einen Blick auf die Jacke warf, während ihre Trägerin ausstieg. Das was eine echte DSNY-Uniform, und darauf stand kein Markenname, sondern ein Titel. Robin Nagle hatte direkt vor meiner Nase gesessen, und sie war fort, ehe ich sie ansprechen konnte.

Aber diesmal ließ ich die Erinnerung nicht wieder davonwirbeln. Ich fragte ein Interview an, und inzwischen könnt ihr euch wohl denken, wie ich mich freute, als sie zustimmte, mich zu treffen. Ich habe ihr nie erzählt, dass wir uns in gewisser Weise schon einmal getroffen hatten. Als Geschichtenerzählerin habe ich mir das als Pointe aufgehoben, damit diese eine Leserin auch etwas Neues erfährt. An alle, die nicht Robin Nagle sind: Entdeckt mit ihr neue Wege, über Müll nachzudenken, und lernt wie ihr selbst mit Abfall umgehen und die Müllmänner* in eurer Straße im neuen Licht sehen könnt – was damit anfängt, sie überhaupt erst einmal zu wahrzunehmen.

*Ich hadere mit dem Begriff “Müllmann”, weil das in New York seit 1986 kein reiner Männerjob mehr ist, weiß aber leider kein neutrales deutsches Wort dafür.

Zur Müllforschung in New York kann eine Wissenschaftlerin lesen, Daten auswerten, Leute befragen. Du bist einen Schritt weiter gegangen und hast Müllmänner bei der Arbeit begleitet. Wolltest du damit die Anforderungen der teilnehmenden Beobachtung, einer Methode der Sozialforschung, erfüllen oder steckte eine persönliche Entscheidung dahinter?

Robin Nagle: Ich stellte mir die Frage: Wie erfahre ich so viel wie möglich? Und weil ich in dieser Methode ausgebildet bin und an ihre Wirksamkeit glaube, lag sie für mich auf der Hand. Ich bin auf zwei verschiedene Arten daran herangegangen. Die eine war das Begleiten, wie du schon sagtest. Die zweite Methode war, mir dort einen Job zu besorgen und selbst die Uniform zu tragen und die Arbeit machen zu dürfen, und auch auf Bosse hören zu müssen und von ihnen bestraft werden zu können. Diese Art des Lernens hatte ich mir für einen spezifischen Fragenkomplex ausgesucht.

Was wolltest du denn damit herauskriegen?

Meine Fragestellung war sehr einfach: Was heißt es, wie ist es, was erfordert es, heutzutage ein Müllmann in New York zu sein? Und obwohl ich selbst dort arbeitete, hatte ich den Job ja nicht zwanzig oder dreißig Jahre lang. Mein Unwissen ist also immer noch riesig.

Viele New Yorker Müllwagen werden im Winter zu Streuwagen umfunktioniert – dazu kann vorne ein Schneepflug anmontiert werden.

Wie hast du den Job bekommen?

Ungefähr alle vier Jahre gibt die zuständige Behörde den Termin für einen Einstellungstest für Müllmänner bekannt. Dafür melden sich jedes Mal zwischen 70.000 und 80.000 Menschen an. Dieser Test wird mit Punkten bewertet, und wenn du genug Punkte hast, darfst du auch den medizinischen Test machen. All das tat ich. Wenn man noch nicht die entsprechende Führerscheinklasse hat, geht man danach zum Fahrunterricht bei der Müllabfuhr. Und zwischendrin gibt es jede Menge weitere Prüfungen in punkto Kraft und Gesundheit. Wenn du all diese Prüfungen bestehst, bist du dafür qualifiziert, dass dir ein Job als Müllmann angeboten wird.

Hast du auch all diese Prüfungen gemacht?

Das ist der einzige Weg, um diesen Job zu bekommen. Ich konnte nicht irgendwem sagen: Können Sie mich bitte für eine Weile auf diesen Job setzen? Das wäre zunächst einmal illegal, aber ich finde auch: Wie hätte ich meinen Kollegen in die Augen schauen sollen, wohl wissend, was die alles machen mussten, um diesen Job zu bekommen? Dann wäre es eine Lüge gewesen.

Das ist aber ein Vollzeitjob. Musstest du dafür deine Arbeit an der Uni auf Eis legen?

Nein, ich habe beides parallel gemacht. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht so lange Müllfrau bleiben konnte, wie ich wollte. Die Schicht geht von 6 bis 14 Uhr, und nach meiner Schicht bin ich direkt in meiner Mülluniform zum Unterricht an der NYU aufgelaufen (lacht). Das war sicher etwas verwirrend für einige meiner Studenten.

Hat sich das auf das Interesse deiner Studenten ausgewirkt?

Ich habe schon immer Studenten angezogen, die sich für das Thema Müll und städtische Infrastruktur interessieren. Ich bezweifle, dass die Uniform dabei ins Gewicht fiel. Und ich habe mich ja auch umgezogen, wenn ich dort war.

Robin Nagle in ihrem Büro an der New York University.

Du lehrst also unter anderem Müll (engl. “garbage”). Was ist denn „Garbology“?

Das weiß ich nicht, denn es ist nicht mein Begriff und ich verwende ihn auch nicht. Einige Kollegen und ich haben den Begriff „discard studies“ eingeführt. Er schließt Müll mit ein, meint aber einen erweiterten Begriff: Welchen Platz hat Müll in der Gesellschaft als Kategorie, aber auch als Verhalten und als wirtschaftlicher Bestandteil der Produktion?

Ist „discard studies“ ein akademischer Begriff?

Nun ja, er soll mehr umfassen als die Hochschule. Er berücksichtigt auch Praxisprofis, Aktivisten, Künstler, Journalisten und jeden, der sich mit Problemen befasst, die mit irgendeiner Form von Abfall zu tun haben. Wie können wir unser Wissen, unsere Erfahrungen, Theorien und Betrachtungsweisen des jeweiligen Problems verknüpfen und teilen? Die Dynamik, um die es hier geht, ist viel zu groß, um allein von der Wissenschaft erfasst zu werden.

Was ist denn das Ziel?

Das Ziel ist, die wirklich fundamentalen Probleme, die Müll verursacht, allgemein bekannt, wichtiger und klarer zu machen und ganzheitlich über ihre Lösung nachzudenken, indem ganz verschiedene Formen von Fachkenntnis und Weisheit herangezogen werden. Müll spielt in jeder Umweltkrise eine Rolle, mit der wir heutzutage konfrontiert werden. Weder wir Individuen noch die Städte haben die Dinge erschaffen, die ziemlich schnell zu Abfall werden, von Plastikwasserflaschen und Wegwerfkaffeebechern bis hin zu Haushaltsgeräten und Autos. Wir haben sie nicht hergestellt, aber irgendwie sind wir dafür verantwortlich, was mit ihnen geschieht, wenn wir mit ihnen fertig sind. Das ist doch Rückschritt!

Mülltonnen zur Zwischenaufbewahrung vor einem Wohnhaus in NYC, zusammen mit Informationen für die Mieter, was wie ins Recycling gehört.

Und was wäre fortschrittlich?

Eins meiner Ziele ist es, eine Debatte zu führen und fördern, die gegen diese Laufrichtung schaut. Dafür hat eine Autorin und Aktivistin namens Annie Leonard eine schöne Metapher: Stell dir vor, du verlässt das Haus, in der Küche läuft das Wasser und der Abfluss ist verstopft. Beim Nachhausekommen steht entsprechend die Küche unter Wasser. Wenn du dir jetzt nur Gedanken darüber machst, wie du das aufwischst, aber den Hahn nicht zudrehst, löst du das Problem nicht. Deshalb will ich im Feld der „discard studies“ dabei helfen, die Perspektive auf dieses spezielle Müllproblem zu verbreitern, vertiefen und vergrößern. Wir brauchen etwas, das man Kreislaufwirtschaft nennt. Da gehen Stoffe nicht nur in eine Richtung, sondern in die Runde – durch Wiederverwertung, Weiterverwertung (also Recycling) oder ein niedrigeres Konsumniveau.

Das klingt ein bisschen so, als würdest du die Hersteller von Verpackungen stärker zur Verantwortung ziehen wollen …

Das betrifft nicht nur die Verpackung, sondern die Hersteller von allem. So dass ich als Autoherstellerin das Auto verkaufe und dann am Ende seiner Brauchbarkeitsdauer dazu verpflichtet bin, es zurückzunehmen und so viele seiner Teile wie möglich zu nutzen und recyceln. Das Auto ist ein einfaches Beispiel. In Europa zum Beispiel gibt es Gesetze zur erweiterten Herstellerverantwortung, die viel strenger und weitreichender sind als hier.

Ja, ich weiß.

Du kennst das besser als ich.

Da bin ich nicht so sicher, aber meine Erfahrungen aus Deutschland werfen eine andere Frage auf: Was kannst du über die Unterschiede im Bewusstsein für Müll- und Umweltprobleme sagen?

Ein Teil des Problems – vergleichen kann ich nicht, da ich nicht weiß, wie man in Deutschland mit Bildung eine Beziehung zu diesen Problemen herstellt – ist ein grundsätzlicher Bruch zwischen einem ganz normalen Menschen und seinem Verständnis dessen, welche Wirkung Alltagsverhalten und -entscheidungen auf größere Angelegenheiten haben. Das verblüfft mich sehr. Nehmen wir einmal an, jeder Mitarbeiter eines Arbeitsstätte findet Engagement für die Umwelt total wichtig, glaubt an Klimawandel und findet, dass die Verantwortung sich vom Einzelnen bis zu den höchsten Ebenen von Wirtschaft und Verwaltung zieht – aber sie benutzen alle diese kleinen Kaffee-Kapseln [wie nennt ihr die umgangssprachlich? Gemeint sich die Füllungen für Einzeltassen-Kaffeemaschinen]. Und jedes Mal, wenn sie Kaffee trinken, erzeugen sie diesen Plastikmüll. Jedes Mal! Für mich ist das ein Bruch. Wenn du dich für Umweltschutz und Engagement einsetzt, ist die Plastik-Kaffeekapsel ein Widerspruch. Aber ich sehe das oft. Steckt Bequemlichkeit dahinter, denken die Leute „Oh, meine kleine Kaffee-Kapsel macht doch nichts aus“? Doch, macht sie. Und sie formt ein Verhalten. Würden wir sie nicht benutzen, würden sich diese Dinge nicht verkaufen. Und wenn sie sich nicht verkauften, würden sie nicht hergestellt. Deine Entscheidung kann sich also durchaus bis zum Ursprung hin auswirken.

Über New Yorker kursiert außerdem das Vorurteil, sie würden sich von Essen zum Mitnehmen ernähren. Kannst du das aus deiner Erfahrung als Müllfrau anekdotisch bestätigen?

Das kann ich nicht sagen, ich habe nicht sonderlich viel in die Müllsäcke geschaut. Ich habe sie bloß hinten in den Müllwagen geworfen.

Und an der Müllabladestelle kann man nicht sehen, was drin war?

Der technische Begriff für das, was aus den Müllwagen herausgegeschoben wird, ist „Kackhaufen“. So etwas nimmst du nicht unter die Lupe. Du siehst es, aber es ist alles noch in den Säcken.

Für den Restmüll müssen in NYC dicke, schwarze Müllsäcke benutzt werden.

Die Säcke gehen nicht kaputt?

Es ist alles sehr zusammengedrückt, aber es ist nicht so, dass die Säcke alle explodieren und ein Brei herauskäme. Und was das Essen zum Mitnehmen betrifft: Wenn jemand gewissenhaft ist und der Behälter recycelbar ist, gehört das ohnehin nicht in den Restmüll.

Bist du denn auf der Arbeit nie Recyclingmüll-Touren gefahren?

Doch. Aber ich habe echt nicht die Inhalte der Säcke inspiziert. Ich war damit beschäftigt, den Müllwagen rückwärts auf die Waage zu fahren. Das kam mir vor, als wäre die Waage nur so groß (zeigt), aber der LKW so groß, und der Platz für den Wagen so – oh, das war vielleicht ein Alptraum! Und mehr als einmal habe ich es falsch gemacht, und dann mussten sie die Waage neu einstellen, was Zeit kostet, und dann haben sie mich angebrüllt. Ich habe mir also kaum Sorgen darüber gemacht, ob in irgendwelchen Säcken wohl Fast Food drin steckte, sondern meine Sorge war: Schreit mich nicht wieder an! Ich fahre nicht gerne rückwärts!

Das ist doch ein Vorurteil gegenüber Frauen, oder? Rückwärtsfahren?

Echt? Oh nein, das ist ja noch schlimmer.

Ich glaube, es heißt, Frauen können nicht einparken, und das kommt dem sehr nahe. Sorry, ich wollte dir nicht den Tag versauen.

Schön zu erfahren, dass ich dem Vorurteil voll und ganz gerecht wurde.

Auf der Arbeit hat das also nie jemand erwähnt?

Nein, nein und nein. Ich glaube, die Leute waren nur höflich. Du kannst außerdem Ärger kriegen, wenn herauskommt, dass du jemandem schikanierst, weil sie eine Frau ist. Wahrscheinlich waren sie vorsichtig. Und, ganz ehrlich: Ich war nicht die Einzige, die mit der Waage Probleme hatte. Die anderen Neuen, die Männer, die konnten das auch nicht.

Ha! Gut! Dann können wir das Vorurteil in den Müll werfen! Gab es denn irgendein Erlebnis im Job, das ein neues Interesse für deine Forschung geweckt hat?

Ein neues Interesse nicht so sehr, aber es hat meine Ahnungen bestätigt. Ich wusste, dass diese Arbeit unsichtbar ist, aber die tatsächliche Unsichtbarkeit, die ich erlebte, als ich die Uniform trug, war beeindruckend. Ich war in einem Straßenfeger oder Müllwagen auf den Straßen, und das ist eine große, laute Maschine, aber die Öffentlichkeit schaute einfach darüber hinweg. Hinzu kam der körperliche Aspekt: Auch hier wusste ich als statistische Information, dass man je nach Müllgarage bis zu 20 Tonnen pro Tag hebt. Aber das tatsächlich zu tun! In dieser speziellen Garage habe ich nicht gearbeitet, aber ich bekam meinen Teil ab. Mein schwerster Tag war 14,85 Tonnen.

Recycling-Müll aus Privathaushalten wird in durchsichtige Plastiksäcke gesteckt, ehe er kurz vor dem Abholtermin für die Müllabführ an den Straßenrand gestellt wird.

Wow!

Obwohl ich damals ziemlich gut in Form war, bekam ich es zu spüren, in den Hüften, Knochen, dem Rücken, den Bein- und Schultermuskeln. Mir hatten Leute erzählt, dass sie Jahre gebraucht hatten, bis sie nicht mehr jeden Tag mit Schmerzen nach Hause gingen. Selbst wenn sie darauf achteten, aus den Beinen und nicht aus dem Rücken heraus zu heben und dafür sorgten, dass ihr Partner ihnen mit den schwereren Säcken hilft. Aber das wirklich am Körper zu tragen, das war eine tiefgehende Lektion. Die Leute glauben, es ist ein Hilfsarbeiterjob, aber das stimmt nicht.

Was gehört denn dazu, bei der New Yorker Müllabfuhr zu arbeiten?

Man braucht eine Bandbreite an Kenntnissen, nicht nur Information, sondern Wissen, um den Job gut zu machen. Du kannst zwar versuchen, bloß deinen Aufträgen für den Tag zu folgen, diese Häuserblocks in jener Reihenfolge abzuarbeiten. Aber wenn du dort ankommst und ein Hindernis oder Problem siehst, wie organisierst du dich um, so dass die Arbeit trotzdem getan wird? Und die Müllwagen sind komplexe Maschinen, die viele überraschend zerbrechliche Teile haben. Was machst du, wenn eins davon kaputtgeht? Außerdem musst du lernen, mit der Öffentlichkeit in deinem Bezirk so zusammenarbeiten, dass sie ihren Teil besser machen, damit dein Job ein bisschen sicherer ist. Müllmann ist einer der zehn gefährlichsten Jobs in diesem Land. Ich habe auch herausgefunden, warum: Der Straßenverkehr ist ein gewaltiges und ständig präsentes Risiko. Und dann wird auch noch das, was wir in den Müll tun, zur Gefahrenquelle. Zum Teil durch die Art und Weise, wie es in den Müllsack gesteckt wurde, zum Teil durch die Art, wie wir es in den Müllwagen werfen: Durch den Druck der Klingen dort drinnen kann es wieder herausgeschossen kommen.

Ein Müllwagen im Verkehr von Manhattan, während Müllmänner den Müll am Straßenrand einsammeln.

Die Unsichtbarkeit, die du am eigenen Leib erlebt hast, berührt einen Punkt aus deinem Buch „Picking Up“, da schreibst du: „Wenn wir die Müllhalde ignorieren, können wir einfacher über die schlichte und gruselige Tatsache hinwegsehen, dass nichts ewig hält.“ Denkst du, das ist ein allgemeingültiges Verhalten oder gibt es Kulturen, die mit Abfall völlig anders umgehen als wir?

In der heutigen Welt, auf breiter Ebene: nicht dass ich es wüsste. Aber früher hatten Kulturen eine ganze Reihe an unterschiedlichen Einstellungen gegenüber Geschichte und Vermächtnis und Tod und dem, was bleibt. Es gibt sogar ein ganzes Forschungsfeld, das sich damit befasst, wie verschiedene Kulturen und Zeitalter mit dem Tod umgegangen sind. Das ist eine sehr große Frage, und ich bin nicht ganz sicher, wie ich sie beantworten soll.

Was hat Müll dich über Vergänglichkeit gelehrt?

Nehmen wir einmal an, wir würden die Erde jetzt sofort evakuieren: In Hunderten von Jahren wäre Plastik immer noch hier. Wir kennen noch nicht einmal dessen Halbwertzeit. Plastik bedeutet, dass wir ein Vermächtnis hinterlassen werden. Es könnte als geologische Schicht sogar das Zeichen des Anthropozän sein. Es gibt eine neue Art Gestein namens Plastiglomerate – es besteht aus Plastik, das mit Mineralien verschmolzen ist – das jetzt zum Beispiel an den Küsten Hawaiis anspült. Das wird unsere Existenz lange, lange überdauern. Wir erschaffen also dieses entsetzliche Vermächtnis (lacht), selbst wenn wir in der Vorstellung leben, wir seien die Hüter von allem um uns herum. Aber in Wahrheit sind wir diejenigen, die vergänglich sind. Und das wird erhalten bleiben. Dieses ganze Zeug.

Comments are off this post