Die leeren Straßen von New York sind ein Magnet für Klischees. Von Geisterstadt statt Großstadtdschungel lese ich, von Bildern wie aus einem Katastrophenfilm – und damit sind nicht etwa Krankenhauseinblicke gemeint, sondern ein New York ohne Menschenmassen. Dabei spielen sich die Tragödien ja gerade nicht dort ab, wo niemand ist.

stammt aus Paderborn,

wohnt in Chelsea (Manhattan)

und mag trotz seiner tiefen Liebe zum wuseligen New York die Ruhe.

Dass der Fotograf Stefan Falke trotzdem mit seiner Kamera und Mundschutz auf Streifzüge geht, ist gleich doppelt kurios: Ihn interessieren positive Geschichten und eigentlich fotografiert er Menschen. Von der Musikerin zur Spitzensportlerin, vom Verleger zum Barkeeper. Im Kunstatelier, an der Uno, auf der Eisbahn oder auf Filmsets wie „Die weiße Massai“ oder „Brecht“.

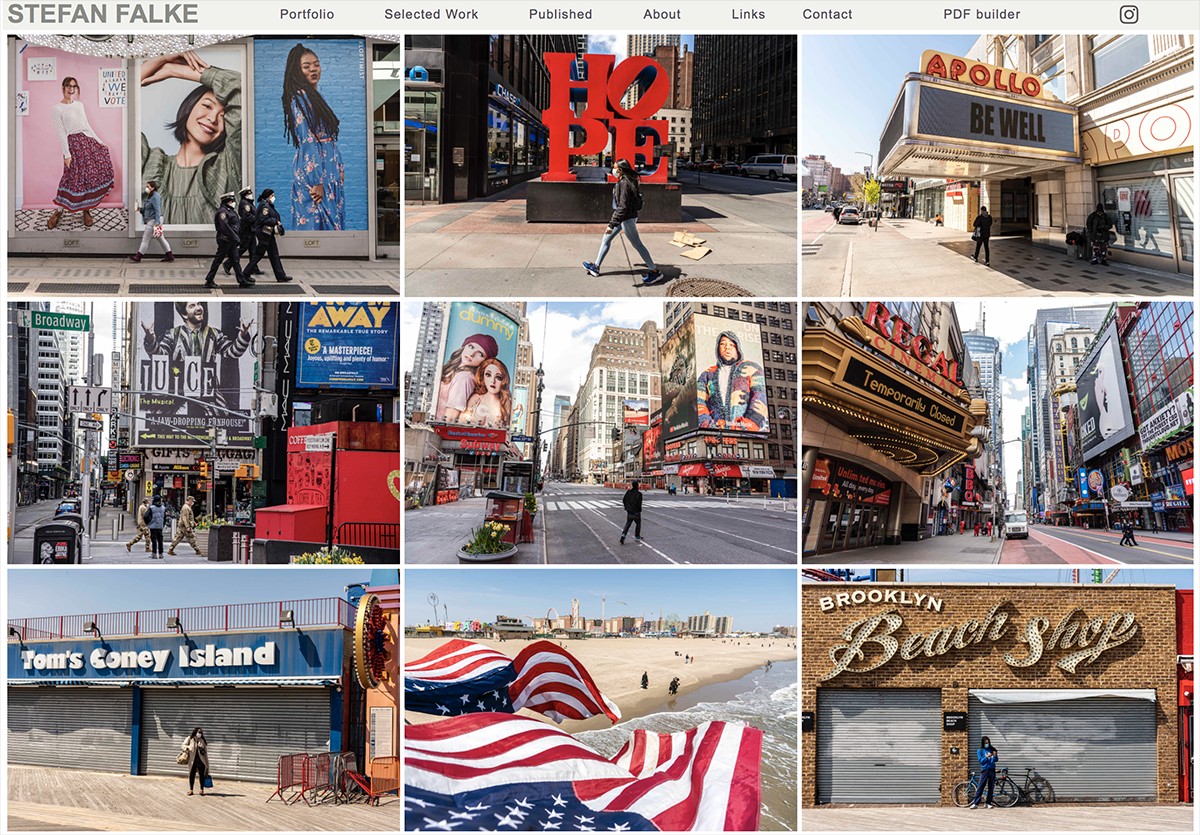

Für ein Langzeitprojekt namens “Border Artists” reist Stefan Falke immer wieder an die amerikanisch-mexikanische Grenze und porträtiert Künstler*innen, die dort leben und arbeiten. Nun tauchen auf einmal zwei neue Serien in seinem fotografischen Werk auf: „NYC Corona Crisis“ und „NYC Signs of a Crisis“. Im Interview erklärt Stefan nicht nur, was ihm beim Fotografieren in den letzten Wochen an New York aufgefallen sind.

Stefan, wann hast du angefangen, die leeren Straßen von New York zu fotografieren?

Gute Frage, ich schau mal auf den Fotos nach … am 18. März.

Also zu der Zeit, als die Restaurants und so weiter schließen mussten.

Das wurde angekündigt, und auf einmal waren die Straßen echt leergefegt. Wie das halt so ist, wenn man den Reporter im Blut hat, will man raus und gucken, wie das aussieht. Also bin ich zum Times Square gegangen, ich wohne nicht so weit von dort entfernt. Dort habe ich erst mal den Naked Cowboy fotografiert, der da immer noch stand, mit Maske und ganz alleine.

Hast du mit ihm auch gesprochen?

Ja, mit dem habe ich gesprochen. Seit dem Tag bin ich niemandem mehr nahegetreten. Was mir aber unterwegs auffällt: Die Obdachlosen werden jetzt so richtig sichtbar. Es gibt eine Menge Avenues, wo sich kein Mensch mehr aufhält außer den Obdachlosen. Die waren da vorher auch schon in der gleichen Anzahl. Man hat sie nur nicht gesehen.

Wie gehst du denn vor, wenn du fotografieren gehst?

Also erst einmal trage ich natürlich eine Maske wie alle anderen auch. Und ich fotografiere überhaupt keine Menschen mehr, jedenfalls nicht auf Nähe. Ich bin ja eigentlich ein Menschenfotograf und beschäftige mich dann auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Der Hauptteil meiner Arbeit besteht darin, dass ich Leute besuche und sie in irgendeiner Form porträtiere. Ich fotografiere ansonsten gar nicht viel in New York, also ich gehe normalerweise nicht einfach los wie ich das jetzt im Augenblick tue. Die Stadt habe ich noch nie so angeschaut. Man ist jetzt gar nicht mehr abgelenkt durch Bewegungen, Leute oder Autos, sondern man hat einen völlig nackten Blick auf die Stadt. Das ist fast wie Landschaftsfotografie oder Architekturfotografie.

Das hat ja auch eine ganz eigene Ästhetik: Auf einmal ist die Stadt im Vordergrund, du hast keine Ablenkung mehr …

In meiner Art von Arbeit ist die Stadt immer der Hintergrund für was auch immer ich im Vordergrund mache. Und jetzt ist der Hintergrund der Vordergrund. Es gibt keinen Hintergrund mehr, der Hintergrund ist das Hauptthema geworden. Für mich als Menschenfotograf ist das unheimlich interessant, das zieht mich sehr an.

Das glaube ich! Ich finde es schön, dass du Menschenfotograf sagst statt Porträtfotograf.

Ja, ich bin kein Porträtfotograf im klassischen Sinne, da denkt man gleich an Ausleuchten, Studio, dies und das. Ich bin Menschenfotograf.

Noch einmal zu der Kulisse, die jetzt quasi zur Hauptperson geworden ist: Wenn du durch den Sucher guckst, kannst du dich dann voll auf die Bildkomposition und so weiter konzentrieren und komplett ausblenden, warum New York so aussieht?

Ja das ist natürlich das Problem. Mich zieht das unheimlich an, und ich mag die Ruhe. Wenn man in Manhattan lebt, ist das oft ja auch ein bisschen zu viel. Ich lebe in Chelsea, und wenn man hier um die Mittagszeit auf die Straße geht, das ist schon unglaublich, wie viele hier rumlaufen, fürs Essen Schlangestehen und so weiter. So gesehen ist es toll, dass es mal so ruhig ist. Aber der Grund dafür ist natürlich alles andere als toll. Der Grund ist eine Katastrophe, und oft kommt einem das wie nach einem nuklearen Angriff vor: An dem Bild ist etwas absolut falsch. Es ist also anziehend und gleichzeitig falsch, eine interessante Mischung. Es gibt ja viele Lieferanten und Leute, die immer noch arbeiten, da versuche ich, immer ein Fahrrad oder einen Menschen durchs Bild gehen zu lassen, auch um die Größenordnung zuzuordnen. Die sind aber immer weit weg, es geht mir nicht mehr um Nähe.

Diese Faszination der Stadt, die falsch aussieht, dominiert auch viele Medienberichte über New York. Aber der Grund dafür, das eigentliche Drama, wird in solchen Bildern nicht sichtbar. Wie siehst du da die Macht der Bilder, also prägen solche Bilder dann auch den Blick darauf oder verschleiern sie, was wirklich passiert?

Schwer zu sagen. Ich versuche, New York nach wie vor noch gut aussehen zu lassen. Das ist meine Wahlheimat, ich finde New York und die New Yorker total toll, auch wenn es mir manchmal zu viel wird. Es ist ja nicht nur alles positiv in dieser Stadt. Aber es ist immer noch die Stadt aller Städte. New York ist eine Stadt, wo die ganze Welt zusammenkommt und sich letztendlich halbwegs gut verträgt, was anderswo nicht der Fall ist. Das ist einmalig, und das will ich weiterhin so darstellen. Ich will New York sozusagen nichts Negatives antun. Ich versuche für diese neuen Fotos zum Beispiel, nur bei Sonnenlicht rauszugehen. Das ist ein bisschen wie Reisefotografie in der Katastrophe.

Katastrophentourismus?

Ha, sozusagen. Katastrophenfotografie wird ja noch durch fotografische Mittel verstärkt, dadurch dass man schwarz-weiß fotografiert oder körnig, mit dunklen Wolken, also man kann das schon noch dramatisieren. Und da will ich gegensteuern. Das einzig Dramatische an meinen Bildern sind die Masken, die die Leute aufhaben, das haben mittlerweise ja alle. Am Anfang war das eher selten.

Machen jetzt auf einmal alle New Yorker Fotograf*innen dasselbe, also rausgehen und die Stadt fotografieren?

Ja, relativ viele. Vor allem natürlich am Times Square, auch die Nachrichtensender gehen ja immer an die gleichen Orte. Was ich nicht mache, aber viele andere Fotografen machen oder machen wollen: in die Krankenhäuser reingehen, quasi die Krankheit beschreiben. Als Auftragsarbeit würde ich es wahrscheinlich machen, aber von selbst zu versuchen, mich da reinzubringen, letztendlich ja auch zu stören – das ist nicht mein Anliegen, auch fotografisch nicht. Das heißt nicht, dass die Krankenhäuser nicht unsere Beachtung verdienen, das sind ja unglaubliche Leute, die da arbeiten. Aber es ist einfach nicht mein Thema. Und solche Bilder sind ja auch keine Mangelware.

Trotzdem umgibt dich der Ausnahmezustand ja doch intensiv, wenn du einen ganzen Tag lang durch New York läufst. Ist die Linse für dich dabei so etwas wie ein Schutzwall, oder wie beschreibst du generell das Verhältnis zwischen dir als Person und deinem Blick durch die Linse?

Natürlich ist das immer ein Schutz. Die Kamera ermöglicht es mir, in Situationen zu sein, wo ich ohne Kamera nicht unbedingt sein wollte oder würde. Nun mache ich normalerweise ja keine harten News oder dramatischen Geschichten. Du kennst ja vielleicht meine Arbeit von der mexikanischen Grenze, wo ich über die letzten zehn Jahre extrem oft war, um Künstler zu porträtieren. Das hat immer mit Gefahren zu tun, und da wollte ich nicht andauernd sein, zumindest in bestimmten Städten nicht.

An „La Frontera – Künstler an der amerikanisch-mexikanischen Grenze“ arbeitest du schon sehr lange. Würdest du jetzt auch gerne hinfahren und fotografieren, wie es in dieser Situation da aussieht?

Natürlich. Aber ich würde nach wie vor dem roten Faden folgen, den ich mir selbst gesetzt habe, und schauen, was Künstler in dieser Situation machen. Ich habe bislang 200 Künstler bei der Arbeit oder mit ihrer Arbeit porträtiert. Mit vielen Leuten, die an der Grenze wohnen, bin ich noch in Kontakt, dort gibt es jetzt schlimmere Situationen. Da haben sich auf der mexikanischen Seite diese ganzen Camps aufgebaut, weil unsere Regierung sie nicht mehr reinlässt. Das ist fürchterlich, auch im Zusammenhang mit diesem Virus. Das ist natürlich auch sehr dokumentierenswert, aber ich würde mich weiterhin um die Künstler kümmern und sehen, was die daraus machen.

Vor dieser Coronakrise und ehe du die Straßen von New York für dich entdeckt hast, hätte ich dich als einen Fotografen beschrieben, der Menschen fotografiert, viel reist und hartnäckig langfristigen Projekten folgt, während du kurzfristig natürlich zu irgendwelchen Auftragsterminen jettest. Aber davon geht jetzt eigentlich nichts, oder?

Nee. Am Anfang, also in den ersten Tagen, hatte ich sogar noch Aufträge. Aber das hörte schlagartig auf. Erstens gibt es jede Menge Material, weil wahnsinnig viele Fotografen unterwegs sind und auch keine Aufträge haben und deshalb versuchen, frei zu arbeiten. Ich vertreibe meine Arbeit ja auch über eine Agentur, die Agentur Laif in Deutschland. Insofern ist die Bildbeschaffung für die Redaktionen im Moment relativ einfach. Und zweitens haben die Verlage und Zeitschriften natürlich auch Angst oder zumindest Respekt, jemanden loszuschicken.

Wie stellst du dir die Zukunft der Veröffentlichungen vor?

Ich nehme an, Aufträge von Zeitschriften werden noch weiter schrumpfen. Die Agentur-, also Stock-Fotografie wird wahrscheinlich stärker werden. Im Moment stehen Fotografen völlig vor dem Berg, und zwar alle. Aber der Rest der Welt auch. Es sind nicht nur wir, denen es eventuell bald schlechtgeht. Auf der anderen Seite wird ja ein gewisser Aufschwung kommen. Muss ja. Da wird es für einen wie mich eine Menge neue, positive Geschichten geben. Aber die Frage ist wiederum: Zahlt einen dann noch wer dafür, die zu machen?

Mit deinem Schwerpunkt auf Porträts bist du durch die Hygieneregeln besonders eingeschränkt: Selbst wenn alle wieder rausdürfen, könntest du vielleicht mal eine Serie mit maskierten Leuten fotografieren, aber Promifotos mit Mundschutz zum Beispiel will wohl kaum jemand sehen. Was könntest du dir vorstellen, wohin entwickelt sich Fotografie dadurch formal?

Das ist wirklich eine gute Frage. Fotografisch gibt es im Augenblick eine Megawelle von Projekten, die aus dem Haus raus fotografiert sind, Menschen durch Scheiben, Menschen mit Masken, Stillleben, das ist schon nicht mehr überschaubar. Für eine Extra-Instagram-Seite, die nichts mit meiner professionellen Fotografie zu tun hat, habe ich schon immer gerne so was wie Blumen aus dem Fenster raus fotografiert mit New York im Hintergrund. Das kann ich mir jetzt verstärkt vorstellen. Ich habe außerdem nach wie vor noch Ideen mit Material, das ich schon fotografiert habe. Es gibt zum Beispiel zwar schon ein Buch von meiner Arbeit an der Grenze, aber nur in Europa, und ich habe schon lange vor, hier auch etwas dazu zu veröffentlichen. Das ist alles sehr zeitaufwändig, insofern ist so ein bisschen Ruhe für mich ganz gut. Allerdings habe ich weniger Zeit als vorher. Dieses „zehn Filme am Tag gucken und zwei Bücher lesen“ ist bei mir noch nicht passiert. Man macht ja jetzt zu Hause mehr und braucht sozusagen mehr Zeit zur Selbstpflege. Der New Yorker outsourcet so etwas ja gerne, vom Haare- bis zum Essenmachen, und das machen wir jetzt alles selbst.

Da bin ich gespannt, ob davon etwas hängenbleibt – und was.

Ja, das hat ja auch positive Aspekte: Dass man endlich mal Sachen selbermacht. Und auch zu erkennen, wie schwer es ist, die Sachen zu machen, die ansonsten andere für einen erledigen.

Jetzt wollt ihr aber mal mehr von der fotografischen Arbeit von Stefan Falke sehen? Dann schaut mal hier:

- Stefan Falkes Website

- Die Website von “La Frontera” mit Bildern und Geschichten der Künstler*innen, die Stefan an der amerikanisch-mexikanischen Grenze porträtiert

- Der “offizielle” Instagram-Account von Stefan Falke

- Stefans privater Instagram-Account

Wenn ihr mehr über New York während der Coronavirus-Pandemie erfahren wollt, verweise ich euch ganz eigennützig auf zwei Beträge von mir selbst:

- “So könnt ihr New York von der Couch aus erleben” – über die ersten Angebote, die es in der Stadt nach der “Stay at Home Order” gab.

- In der Folge “Corona-Spezial: Kultur, Hackfleisch, Chicago” im Podcast “Notizen aus Amerika” geht es (nach ca. 9 min) darum, wie die New Yorker Kulturszene mit der neuen Situation umgeht – inklusive Interview mit der New Yorker Performance-Künstlerin Penny Arcade.

Comments are off this post